每年5月10日的世界狼疮日,都在提醒我们关注一种复杂而隐匿的疾病——狼疮。这种自身免疫性疾病,不仅影响着患者的健康,更牵动着无数家庭的心。今天,让我们一同深入了解狼疮,以科学认知打破误解,用专业视角传递希望。

一. 狼疮:免疫系统的“失控危机”

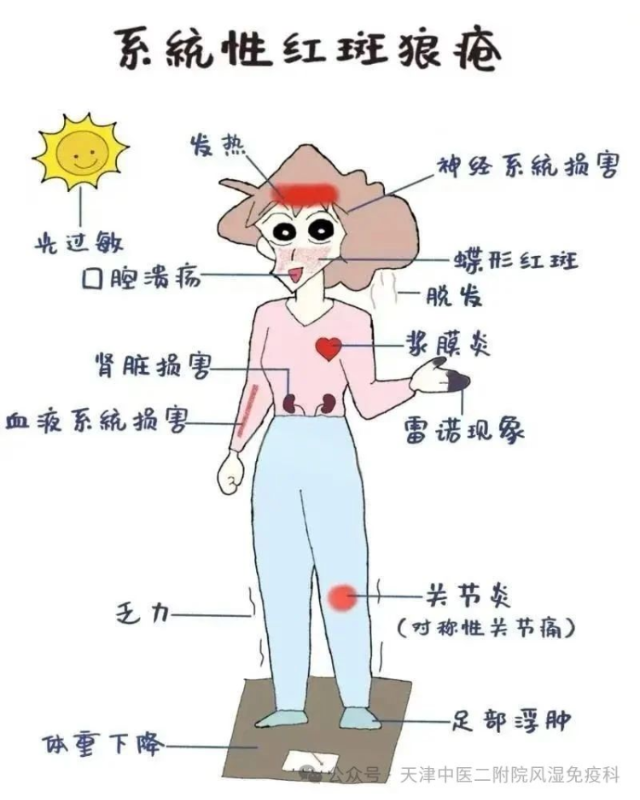

狼疮是一类自身免疫性疾病的统称,分为皮肤型和系统性两大类型。其中,系统性红斑狼疮(SLE)最为常见且危害严重。正常情况下,免疫系统是人体的“守护者”,能精准识别并清除外来病原体。但狼疮患者的免疫系统却“敌我不分”,产生大量自身抗体,错误攻击人体组织和器官,引发炎症反应。从皮肤、关节到肾脏、心脏、大脑,全身多个系统均可受累,严重时甚至危及生命。

狼疮的发病机制至今尚未完全明确,是遗传与环境因素共同作用的结果。遗传上,患者亲属发病风险显著高于普通人群;环境方面,病毒感染、紫外线暴露、某些化学物质接触都可能诱发疾病。值得注意的是,狼疮更“偏爱”育龄期女性,雌激素水平变化也被认为是潜在风险因素之一。

二.常见临床表现

皮肤异常:标志性的“蝶形红斑”横跨鼻梁与双颊;暴露部位皮肤在日晒后出现红斑、皮疹;黏膜溃疡也是常见症状。

关节与肌肉症状:关节疼痛、肿胀,类似类风湿关节炎,但较少导致永久性畸形;部分患者会出现肌肉无力,影响日常活动。

全身不适:不明原因的低热、乏力、疲劳、体重下降,常被误认为普通亚健康状态。

脏器损害:肾受累表现为蛋白尿、水肿;心血管系统出现心悸、胸痛;神经系统可能引发头痛、癫痫甚至精神症状;血液系统则会导致贫血、白细胞或血小板减少。

三.科学管理

规避环境诱因:减少紫外线暴露,避免接触已知的化学诱发物,如某些染发剂、工业溶剂等。

健康生活习惯:规律作息,适度运动增强体质;通过冥想、社交等方式缓解压力,保持情绪稳定。

高危人群监测:有家族病史者、长期服用潜在诱发药物者,需定期体检,密切关注免疫指标变化。

|